CUSTOMER

客户中心

助力生命健康领域从基础研究到产业化的加速转化

(一)造模机制

糖尿病性白内障占糖尿病患者的60%~65%,是糖尿病并发症首要的致盲因素。采用链脲佐菌素(streptozotocin,STZ)诱导 SD(Sprague-Dawley)大鼠建立糖尿病及糖尿病性白内障动物模型,对于开展糖尿病性白内障研究,掌握白内障确切的形成时间,进程,进而采取药物干预延缓白内障的发生、减轻白内障的程度,具有十分重要的研究和临床意义。其中,建立糖尿病动物模型是糖尿病性白内障动物模型的基础。

(二)造模方法

采用药物(链脲佐菌素)诱导 SD大鼠建立糖尿病及糖尿病性白内障动物模型,并应用血糖仪、裂隙灯显微镜、光学显微镜对大鼠糖尿病性白内障的发生、发展进行系统的动态观察。1.大鼠糖尿病及大鼠糖尿病性白内障动物模型 健康雄性 SD大鼠,散瞳后经裂隙灯检查品状体透明,适应性喂养7天后,禁食18小时,自由饮水,实验组腹腔注射STZ65mg/kg,对照组腹腔注射柠檬酸钠缓冲液 65mg/kg,然后给予正常饮食。3日后,大鼠尾静脉取血用快速血糖仪(罗康全活力型血糖仪,罗康全血糖检测试纸)测量血糖。血糖≥16.7mmol/1,者即为糖尿病大鼠模型复制成功,纳入糖尿病大鼠白内障动物模型实验组。

2.一般情况观察 实验期间每天观察大鼠皮毛、行为、状态、体征、尿量,记录大鼠的食量和饮水量;每周测量大鼠体重一次;每两周测量血糖一次,实验周期40周。

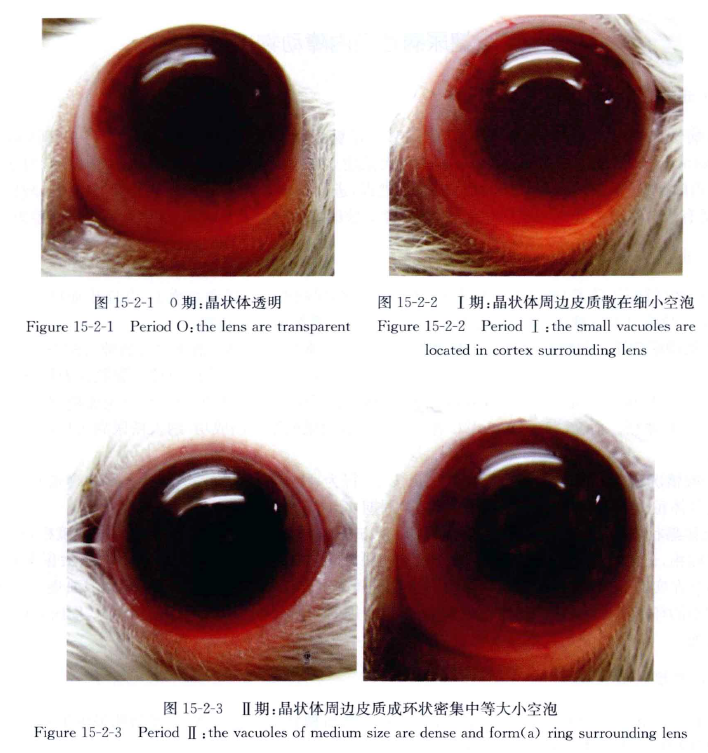

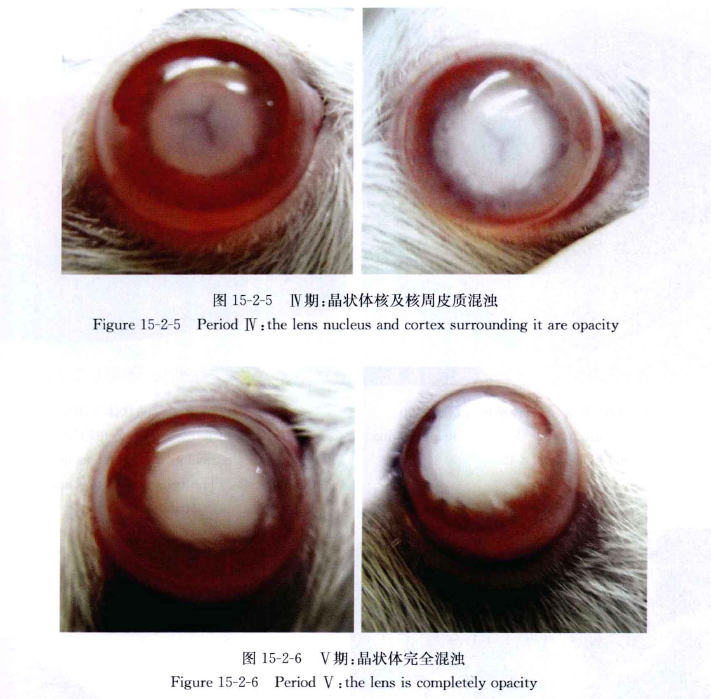

3.大鼠晶状体混浊程度的观察 每隔3天以复方托品酞胺眼液散瞳后,用裂隙灯显微镜检查大鼠品状体形态并照相,记录白内障的形成时间与随时间进展品状体浑浊的程度等。正常对照组大鼠品体始终透明。实验组在实验3周时,晶状体前囊下及周边皮质开始出现点状混浊:6周时,品状体混浊逐渐加重,出现了周边细小的环形混浊,少数晶状体出现楔形混浊;9周时,楔形混浊加重,呈菊花样;12周时,部分品状体出现核混浊。

(三)模型特点

1.STZ可以成功使 SD大鼠保持着稳定的糖尿病高血糖状态,饮食、饮水、尿量明显增加,体重减轻,毛发干枯、易激惹、多发感染等症状,甚至衰竭死亡。

2.高血糖导致大鼠出现糖尿病性白内障,并使其混浊程度加重。3.血糖增高导致品状体代谢异常,LEC继发一系列病理改变是促使糖尿病性白内障形成机制之一。4.大鼠品状体混浊程度的观察。糖尿病大鼠白内障病程缓慢,随病变的发展而病情加重,以皮质部、前后囊下病变为主。前 3~9周品状体混浊进展相对缓慢,第10~15周进展比较迅速,第12周时所有糖尿病大鼠晶状体均出现不同程度的混浊,第15周时已有晶状体出现完全混浊。

每隔3天以复方托品酞胺眼液散瞳,用裂隙灯显微镜检查大鼠品状体形态并记录各组大鼠晶状体混浊的发生时间。依据丁正华、严宏分类法,将晶状体混浊分为6期。

0期:晶状体透明(图15-2-1)。

I期:品状体周边皮质散在细小空泡(图15-2-2)。

Ⅱ期:晶状体周边皮质成环状密集中等大小空泡(图15-2-3)。

Ⅲ期:除晶状体周边皮质密集空泡外,部分皮质呈片状混浊(图15-2-4)。

W期:晶状体核及核周皮质混浊(图15-2-5)。

V期:晶状体完全混浊(图15-2-6)。