CUSTOMER

客户中心

助力生命健康领域从基础研究到产业化的加速转化

(一)造模机制

糖尿病性视网膜病变是糖尿病的微血管并发症之一。其主要病理表现有两个方面:①神经病理方面的改变,持续的高血糖状态使视神经纤维发生退行性改变,髓鞘结构受损,神经胶质纤维增生等病理改变;②微血管病理方面的改变,主要表现为视网膜毛细血管周细胞丧失,致使毛细血管内皮细胞增生,基膜增,继而引起血液动力学的改变、血管管腔的狭窄,甚至闭寒和新生血管生成等一系列病理变化。利用遗传、诱发或转基因等方式培育糖尿病动物模型,进行视网膜病变发生发展过程形态学改变的观察,可进一步拓展和深化对糖尿病性视网膜病变发病机制、治疗措施研究和药物的研发。

(二)造模方法

1.糖尿病动物模型的诱导物质 建立诱发性糖尿病动物模型的方法主要有:病毒感染、催肥、手术和药物诱导等,药物主要有:化学药物、生物制剂、缩氨酸、增效剂和类固醇,而使用化学药物四氧嘧啶(alloxan,ALX)或链脲佐菌素(streptozotocin,STZ)是目前最常用的方法。ALX和STZ诱导动物发生糖尿病的机制有所不同,但主要都是通过诱导胰腺产生大量的氧自由基,从而造成B细胞损伤,导致血胰岛素下降和血糖升高,形成胰岛素依赖型糖尿病模型(IDDM)。

2.糖尿病视网膜病变模型造模方法 化学诱导物质给药途径可采用腹腔或静脉注射。不同动物模型给药剂量和途径均有所不同。动物模型应适应饲养2周后再进行造模,造模前禁食12小时以上。

(1)ALX:大鼠和大类一般采用腹腔注射,大鼠给药剂量为100~175mg/kg,大给药剂量为60mg/kg;免一般采用耳静脉注射,给药剂量为150mg/kg。

(2)STZ.稳定性较差,配制后应 2~8℃冷藏,尽量现用现配,给药剂量为 25~70mg/kg。

3.自发性遗传性动物模型

(1)非肥胖性糖尿病小鼠(NOD mice):是一种由近亲繁殖而成的1型糖尿病模型。1型糖尿病是一种多基因遗传病。不论是在人类,还是NOD小鼠,1型糖尿病的主要易感基因均位于MHC。因此,NOD小鼠是研究1型糖尿病较好的动物模型。其典型的糖尿病症状出现在12~30周龄,包括淋巴细胞浸润和胰岛B细胞破坏的自身免疫损伤导致的高胰岛素血症、高血糖、酮症酸中毒和死亡。

(2)BB大鼠:特别用于研究自发型易患糖尿病和诱导性抵抗型糖尿病及相关的糖尿病并发症。胰岛素抵抗和自身免疫性胰岛炎双重因素导致其发生糖尿病,所以BB大鼠可表现出1型和2型糖尿病的双重特性。

(3)OLETF大鼠:通过20代选择性繁殖产生自然发病的糖尿病 OLETF大鼠品系。肥胖 OLETF大鼠由于缺乏胆囊收缩素 A受体,不能控制每餐的进食量,适用于研究饮食和锻炼对糖尿病的影响、检测抗糖尿病药物的作用及研究糖尿病并发症。

(三)模型特点

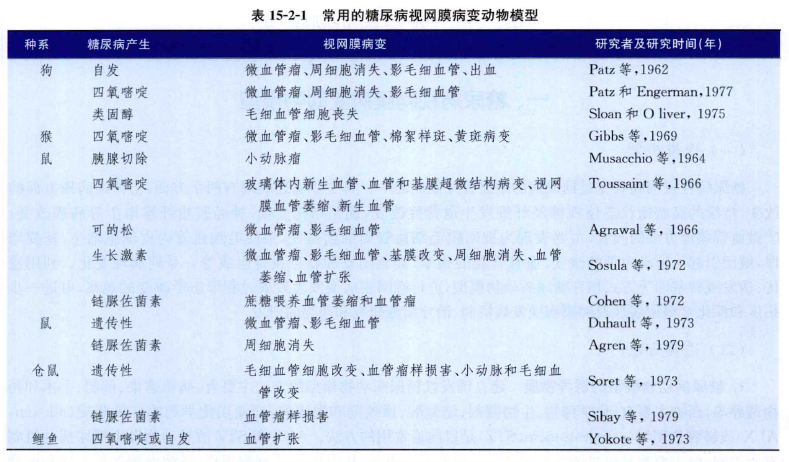

糖尿病视网膜病变动物模型是在糖尿病模型基础上发展而来。糖尿病动物模型主要有自发性遗传性动物模型、诱发性动物模型和转基因动物模型。自发性遗传性动物模型对动物的种属、繁殖和饲养条件要求较严格,提供实验用的数量有限,故实际应用受到限制。诱发性糖尿病动物模型造模方法简单易行,是目前应用较广泛的模型。常用的实验动物有猴、猫、狗、猪、鼠等,因其视网膜有精细复杂的血管网,可用于糖尿病视网膜病变实验研究(表15-2-1)。

1.糖尿病视网膜病变模型的表现及指标检测

(1)动物表现:造模成功后实验动物表现为多饮、多食、多尿、消瘦等糖尿病症状。

(2)视网膜组织病理切片H-E染色:可观察视网膜全层和外核层的结构和厚度,视网膜各层组织结构紊乱,细胞排列疏松。

(3)电子显微镜观察超微结构:可观察视网膜神经节细胞结构的变化。

(4)视网膜血管消化辅片:可见模型组视网膜血管粗细不均,走行迂曲,新生血管生成。

2.糖尿病视网膜病变模型的评价

DR动物模型是在糖尿病模型基础上发展而来的,其成模时间较长。可对 DR发病全程进行研究。自发性遗传性膜型的发病与遗传机制和环境因素等有关,发病和病情均不容易控制,来源有限,成本较高,目前应用并不广泛。但其对糖尿病及糖尿病视网膜病变分子学机制的研究。有着不可估量的作用和前景。目前应用较普遍的化学物质诱导的啮齿类动物模型,其造模方法简单,成本较低,适用于大规模的实验研究。