CUSTOMER

客户中心

助力生命健康领域从基础研究到产业化的加速转化

01 人道终点

人道终点(humane endpoint)指的是在实验过程中,研究人员人为设定一个合理的时间点或阶段,在不影响数据科学性的前提下,提前结束实验,从而避免动物经历极端的痛苦。这个概念强调的是“人为”与“提前”,意味着不必等到动物死亡才算实验完成。它本质上是3R原则(替代、减少、优化)中“优化”的体现。

换句话说,人道终点是一种折中:它既不是完全放弃动物实验,也不是无限制延长实验到动物自然死亡,而是寻找一个科学与伦理的平衡点。

02 人道终点的重要性

首先是动物福利。科学研究不应建立在无谓的残酷之上,合理设定终点能让动物免于长期痛苦,这是科研伦理发展的必然要求。

其次是数据的科学性。很多人忽略了一个事实:当动物濒死时,它们的生理状态往往与正常疾病进程不同。比如临终阶段的免疫紊乱、代谢失衡,都会干扰实验数据,甚至导致错误结论。换句话说,过度拖延实验不仅不人道,还可能直接让你的研究结果失去参考价值。

最后是国际认可度。在当下,越来越多的期刊、基金和伦理委员会都会关注实验设计中是否包含合理的人道终点。忽视这一点,可能会让研究难以通过伦理审查,甚至在发表环节受阻。

03 动物实验人道终点判定

判断人道终点并没有一刀切的标准,一般分为两类指标:

通用性指标:适用于大多数实验动物。

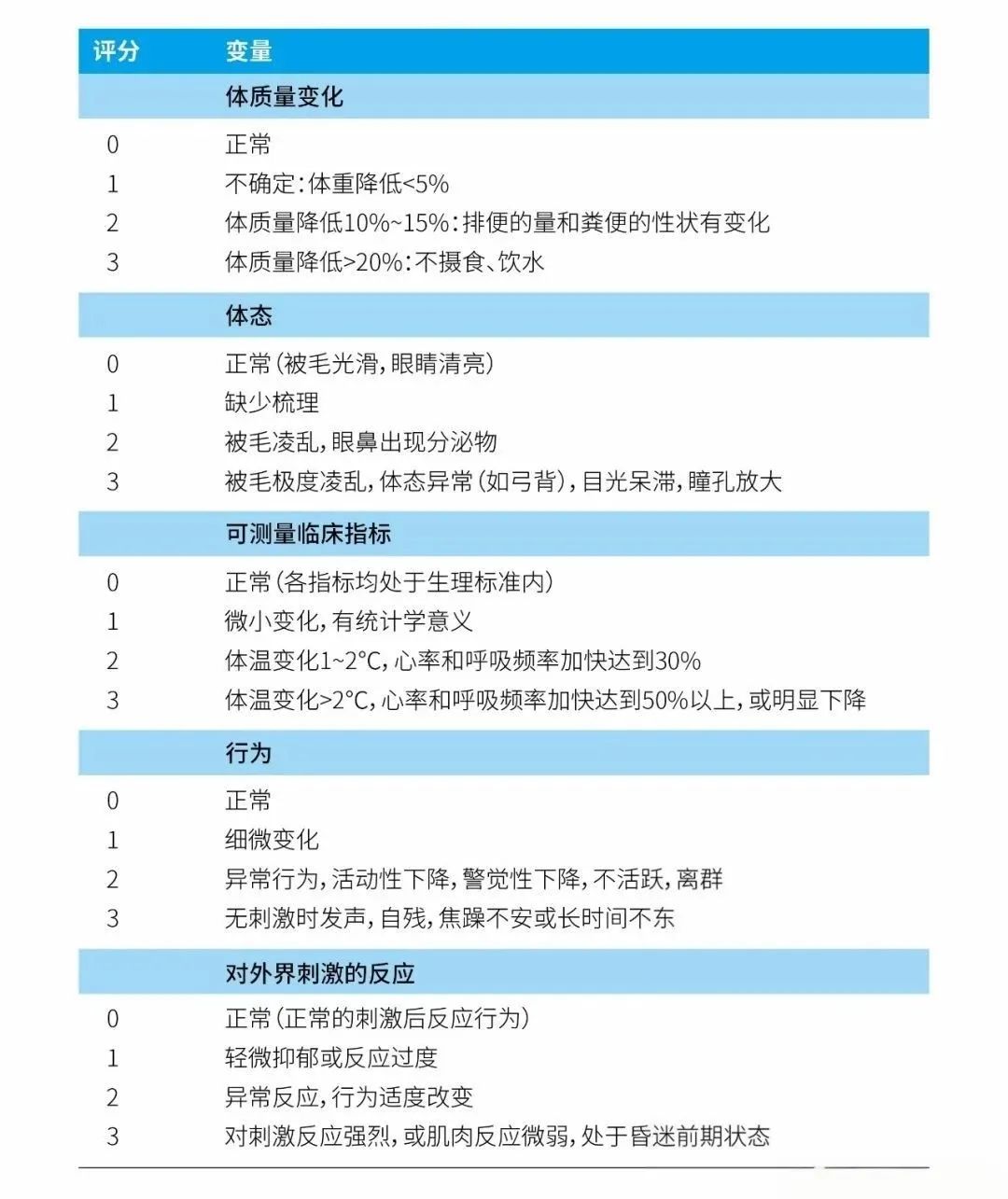

这些指标结合使用,可以较准确判断动物的痛苦程度。部分机构(如CCAC、OECD)甚至推荐使用0到3分的量化评分表,帮助研究者更直观地评估动物状况。

外观:毛发稀疏、皮肤病变、目光呆滞、体态萎靡。

体重和摄食:体重下降超过20%,饮食饮水量明显减少。

生理参数:心率、呼吸频率、体温的异常波动。

行为变化:活动减少、对环境反应迟钝,或者自然行为丧失。

刺激反应:面对外界刺激(光、声、触碰)反应明显迟缓或消失。

特定性指标:针对某些特殊研究,比如肿瘤、毒理学或感染实验。

疼痛/痛苦等级量化表

在肿瘤研究中,肿瘤大小、重量和位置都是关键参考。例如,小鼠单个肿瘤直径一般不超过1.2cm,大鼠则不超过2.5cm;一旦超过或出现溃疡、感染、影响进食,就应考虑终止。

在感染实验中,高热、脱水、严重衰竭等都是重要信号。

在老化或基因修饰动物研究中,则可能需要关注更微妙的生理和行为改变。

不同国家和机构的具体要求有所差异。例如,美国兽医协会(AVMA)规定小鼠肿瘤不能超过20mm,而加拿大动物管理委员会(CCAC)要求在关键阶段每天观察2-3次。研究者需要结合实验目标和所在机构的标准来执行。

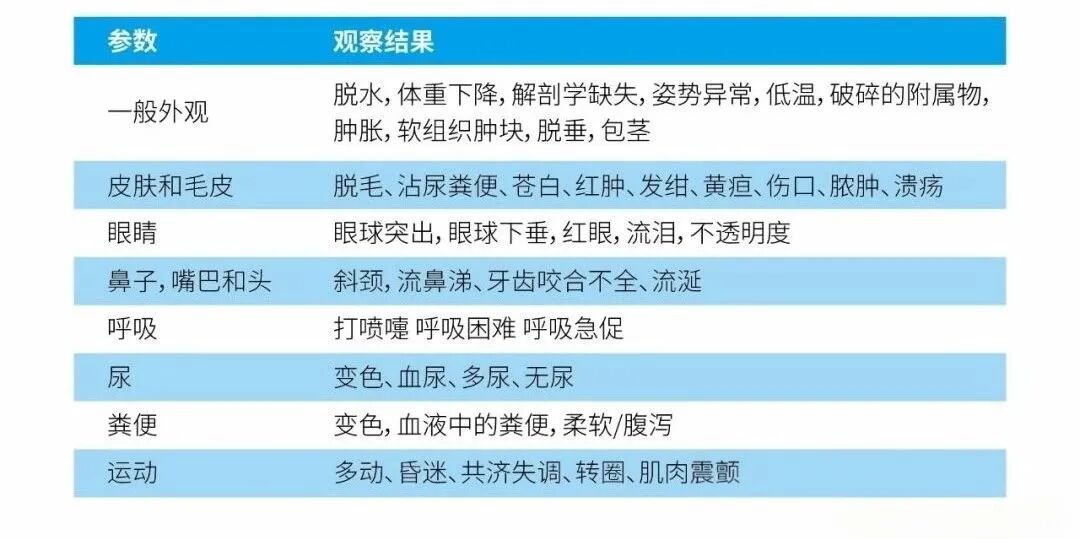

用于癌症研究和毒理学研究的临床观察

04 人道终点实施

知道了标准,还需要在实际操作中落实。这里有几个关键点:

参考已有资料

对常规实验,可以参考权威指南或以往的研究结论来设定终点,避免“摸黑前进”。

开展预实验

对于新实验,先用少量动物做探索,观察疾病发展过程和关键节点,再确定合理的人道终点。

增加观察频率

健康动物:每天至少一次。

潜在危害阶段:每天2-3次。

感染或毒理实验:可能需要按小时观察。

这不仅能更及时发现问题,也能避免动物长时间承受痛苦。

记录与修正

一旦动物表现出超出预期的严重痛苦,研究者必须详细记录,并提出解决方案,经IACUC(实验动物伦理委员会)批准后才能执行。

及时安乐死

当动物的痛苦无法通过治疗缓解,或者治疗会严重干扰实验结果时,应果断采取安乐死措施。拖延只会让动物受苦,同时浪费实验资源。

05 肿瘤相关实验

肿瘤实验是人道终点争议最多的领域之一。不同模型、不同部位的肿瘤,带来的痛苦程度差异很大。比如:

足跖、尾巴、眼睛等位置的肿瘤会导致动物行走困难或视力受损,应提前终止。

而皮肤乳头瘤可能在晚期才显著影响动物,因此可以将晚期视为人道终点。

对于双肿瘤模型,允许的最大直径应低于单肿瘤模型。

因此,研究人员往往需要通过预实验来确定一个合理的范围,并在正式实验中严格执行。

声明:本文使用图片来源于网络和文献,如有侵权请联系删除。